РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, а также строительных норм и правил (СНиП)

и образцов юридических документов

Произвольная ссылка:

РД 31.3.01.01-93 Руководство по технологическому проектированию морских портов. Часть I, Часть II.

ДЕПАРТАМЕНТ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА МИНТРАНСА РФ

СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ

РУКОВОДСТВО

по технологическому проектированию морских портов

РД 31.3.01.01-93

Москва 1993 г.

Содержание

Разработано Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтам морского транспорта "Союзморниипроект" в составе системы нормативных документов по проектированию морских портовых сооружений.

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ф.Г. Аракелов (руководитель темы, доктор транспорта, академик Академии Транспорта РФ), М.А. Троцкий, М.И. Калашников, Ф.Д. Романовский канд. техн. наук, А.Ф. Редькин канд. техн. наук, В.И. Ярошенко, А.Т. Крутых, Е.А. Ступенькова, И.А. Бегунова, О.А. Громов, А.А. Панарат, А.Я. Черняк канд. техн. наук. Ю.Л. Дмитриев, А.А. Киселев, М.А. Кмитто, А.А. Клейман, канд. техн. наук, А.А. Брюм, В.Я Зильдман канд. техн. наук. Ю.Г. Ибашев, Е.А. Шейн, М.К. Мацкевич, В.Ф. Стасюков, М.Г. Гриншпун, Н.К. Ровнер, Ю.И. Венкин, Л.А. Ровков, К.И. Агапов.

Согласовано с Министерством Здравоохранения РФ (письма от 05.03.90 № 09РС-1Т-739, от 18.06.90 № 09РС-29-1/5110) Министерством внутренних дел (ГУПО), письмо от 25.07.88 № 7/6, ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота (письма от 04.09.89 № 5. 08Д/1094, от 13.10.09 № 3. 08Д/1126, от 21.06.89 № 5. 08Д/746. от 01.06.90 № 5. 08Д/625).

Внесено отделом инвестиционной политики Департамента морского транспорта Министерства транспорта РФ. Начальник отдела А.И. Соловьев.

Утверждено и введено в действие Заместителем директора Департамента морского транспорта Минтранса РФ В.С. Гришиным от "15" ноября 1993 г. № СМ-35/2194

|

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОРСКИХ ПОРТОВ |

|

РД 31.3.01.01-93 |

|

Взамен |

РД 31.31.37-78, |

|

|

|

РД 31.31.37.03-79, |

|

|

|

РД 31.31.37.04-79, |

|

|

|

РД 31.31.37.05-81, |

|

|

|

РД 31.31.37.32-88 |

Срок введения в действие установлен с 01.01.94 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее Руководство к Нормам технологического проектирования морских портов определяет основные технологические параметры структурных подразделений порта (портовые перегрузочные комплексы (ПК), объекты комплексного обслуживания флота и т.п.) и устанавливает общие положения, основные понятия и принципы технологического проектирования морских портов в целом или их отдельных структурных подразделений

Руководство предназначается для проектных организаций в качестве руководящего документа при разработке проектной документации на строительство новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих портов и их отдельных структурных подразделений.

Нормативы и требования по технологическому проектированию морских портов или их отдельных структурных подразделений приведены в соответствующих разделах, входящих в настоящее Руководство. Перечень разделов представлен в табл. 1.

|

Перечень РД и разделов, входящих в состав Руководства по технологическому проектированию морских портов. |

||

|

№№ п/п |

Наименование РД и разделов |

Примечания |

|

1 |

2 |

3 |

|

1 |

РД 31.3.01.01-93 |

Часть I |

|

|

Общие положения |

Взамен раздела 1 РД 31.31.37-70 |

|

2 |

Компоновка морского порта |

Взамен разделов 2 и 4 РД 31.31.37.05-78, РД 31.31.37-78 |

|

3 |

Причалы. Основные размеры |

Взамен раздела 5 РД 31.31.37-78 |

|

4 |

Нормативные нагрузки на причалы |

Взамен раздела 5.5 РД 31.31.37-78 |

|

5 |

Железнодорожные и крановые рельсовые пути |

Взамен раздела 7 РД 31.31.37-78 |

|

6 |

Склады |

Взамен раздела 6 РД 31.31.37-78 |

|

7 |

Покрытия территорий и инженерные сети |

Взамен разделов 8 и 14 РД 31.31.37-78 |

|

8 |

Гаражи погрузчиков |

Взамен раздела 10 РД 31.31.37-78 |

|

9 |

Ремонтные мастерские |

Взамен раздела 9 РД 31.31.37-78 |

|

10 |

Портовый флот |

Взамен раздела 15 РД 31.31.37-78 |

|

11 |

Комплекс пассажирских причалов |

Взамен раздела 5.2 РД 31.31.37-78 |

|

12 |

Численность портовых рабочих на погрузочно-разгрузочных работах |

Взамен раздела 3.4 РД 31.31.37-78 |

|

13 |

Вспомогательные причалы |

Взамен раздела 5.3 РД 31.31.37-78 |

|

14 |

РД 31.3.01.01-93 |

Часть II |

|

|

Перегрузочные комплексы универсального назначения с крановыми схемами механизации. |

Взамен РД 31.31.37.05-81 |

|

15 |

Перегрузочные комплексы, специализированные для контейнеров. |

Взамен РД 31.31.37.32-88 |

|

16 |

Перегрузочные комплексы, специализированные для накатных судов. |

Вводится впервые |

|

17 |

Перегрузочные комплексы, специализированные для судов лихтеровозной системы. |

Взамен РД 31.31.37.03-79 |

|

18 |

Перегрузочные комплексы, специализированные для навалочных грузов |

Взамен РД 31.31.37.04-79 |

|

19 |

Перегрузочные комплексы, специализированные для наливных грузов |

Взамен разделов 3.2 и 3.3 РД 31.31.37-78 |

В первой части РД содержатся нормативы и требования, которые одинаковы для всех ПК и других структурных подразделений порта.

Во второй части РД содержатся нормативы и требования для проектирования специализированных и универсальных ПК.

Проектирование объектов комплексного обслуживания транспортного флота производится по действующему РД 31.31.37.50-87.

2. КОМПОНОВКА МОРСКОГО ПОРТА.

2.1. Общие положения.

2.1.1. Генеральный план морского порта компонуется с учетом следующих основных условий:

обеспечение общих размеров территории, удовлетворяющих требованию рационального размещения береговых объектов, непосредственно реализующих технологические и производственные функции порта независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

обеспечение общих размеров акватории, удовлетворяющих условиям безопасного маневрирования и подхода судов к причалам, удобной и безопасной работы транспортных судов, портового флота и технических средств при выполнении грузовых и пассажирских операций, снабжении, обслуживании и отстое судов;

обеспечения удобного и надежного примыкания внутрипортовых транспортных коммуникаций к сетям магистральных железных и автомобильных дорог;

сочетания с компоновкой соседних промышленных предприятий и смежных населенных; пунктов и с проектом (схемой) районной планировки;

преимущественного размещения портовых объектов в промышленной зоне города с соблюдением санитарных вон.

2.1.2. При компоновке территории и акватории морского порта учитываются существующие и намечаемые к строительству перегрузочные комплексы (ПК) других ведомств, независимо от того, располагаются ли они на территории или акватории порта либо смежно с ними.

К таким комплексам относятся:

транспортно-складские предприятия отраслевого профиля - портовые элеваторы, холодильники, лесоперевалочные базы, морские и территориальные перевалочные, базы сжиженных газов, жидких химических и пищевых грузов;

индустриальные портовые районы (гавани) промышленных предприятий (металлургических заводов, лесокомбинатов, горнообоготительных предприятий и т.п.).

2.1.3. Компоновка генерального плана производится с учетом резервирования части территории и акватории для перспективного развития как непосредственно порта, так и прилегающих населенных пунктов, промышленных предприятий и портовых объектов других ведомств.

2.1.4. При проектировании в одном географическом пункте вновь строящегося морского порта и судоремонтного завода следует избегать непосредственного примыкания заводской территории к территории грузовых и пассажирских районов порта либо ее размещение между производственными районами порта.

2.1.5. Компоновка генерального плана порта должна предусматривать компактное размещение объектов, сооружений, устройств и коммуникаций исходя из условия экономного использования территории и акватории (особенно искусственно созданных).

В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается создание территориально обособленных портовых производственных объектов и подразделений.

2.1.6. На схемах генеральных планов морских портов устанавливают границы портовых вод и территории, включающие и резервные участки, предназначенные для развития портов на перспективу.

2.2. Компоновка территории порта.

2.2.1. Зонирование территории порта

2.2.1.1. При компоновке территории морского порта следует предусматривать:

зонирование территории порта;

районирование порта по технологическим функциям и специализации перегрузочных комплексов;

рациональное взаимное расположение районов различного технологического назначения с соблюдением в необходимых случаях установленных разрывов, а также целесообразное размещение и блокировку портовых зданий и объектов комплексного обслуживания флота

2.2.1.2. При компоновке территории и акватории морского порта учитываются существующие и намечаемые к строительству зоны грузовых районов порта и зоны общепортовых объектов.

2.2.1.3. В составе морского порта в общем случае различают следующие территориальные зоны:

операционные зоны перегрузочных комплексов;

производственные зоны технологических районов порта;

зоны общепортовых объектов;

зоны пассажирских операций;

предпортовую зону.

Операционные зоны, производственные зоны технологических районов порта и ноны общепортовых объектов входят в состав режимной (огражденной) территории порта.

2.2.1.4. Операционные зоны ПК предназначены для размещения основных технических средств порта, непосредственно реализующих перегрузочный процесс: причальных сооружений, складов, перегрузочного оборудования, грузовых фронтов железнодорожного и автомобильного транспорта и др. Операционные зоны не должны застраиваться объектами, не имеющими прямого отношения к перегрузочному процессу. Размеры операционной зоны перегрузочных комплексов принимаются в соответствии с рекомендуемыми технологическими схемами перегрузочных работ.

Примечания:

1. Территория пирсов, по обе стороны которых расположены грузовые причалы, независимо от ширины пирсов, полностью относится к операционной зоне.

2. Прикордонная полоса торцевых причалов широких пирсов, используемых для обработки судов (Ро-Ро, лихтеров и др.) относится к операционной зоне ПК, а используемая в качестве вспомогательных причалов - к зоне общепортовых объектов.

3. В реконструируемых портах в зависимости от конкретной планировки часть крытой и открытой складской площади может размещаться за пределами операционной зоны.

2.2.1.5. Производственные зоны грузовых районов располагаются, как правило, смежно с операционными зонами ПК, находятся за их пределами и предназначены для размещения объектов общерайонного назначения.

На территории производственной зоны располагаются:

крытые и открытые склады, которые в реконструируемых портах не могут разместиться в операционных зонах ПК из-за недостатка территории;

железнодорожные районные парки (как исключение) и автодороги;

все производственные и вспомогательные объекты соответствующего района или ПК (ремонтно-механические мастерские, гаражи погрузчиков, материальные и инвентарные склады, столовые, другие административно-конторские и бытовые помещения).

2.2.1.6. Зоны общепортовых объектов предназначены для размещения объектов и служб, деятельность которых связана с портом в целом и комплексным обслуживанием судов транспортного флота: базы портового флота, центральных мастерских, центрального материального склада, других вспомогательных зданий и помещений общепортового назначения, объектов комплексного обслуживания транспортного флота, бункеровочной нефтебазы.

Зоны общепортовых объектов могут состоять из отдельных территориально удаленных участков.

2.2.1.7. Зона пассажирских операций включает пассажирские причалы с примыкающей территорией, пассажирский вокзал и привокзальную площадь, вспомогательные здания и объекты, предназначенные для посадки - высадки и обслуживания пассажиров.

В зависимости от конкретных планировочных решений зона пассажирских операций может располагаться на одном или двух участках - дальних, местных и пригородных сообщений.

2.2.1.8. Предпортовые зоны, на которые не распространяется контрольно-пропускной режим, предназначаются для размещения тех объектов общепортового назначения и комплексного обслуживания судов транспортного флота, которые нецелесообразно располагать в зонах, общепортовых объектов на режимной территории, однако нахождение которых вблизи порта необходимо (администрация порта, узел связи порта, служба "Трансфлот", портовая таможня, КПП, инспекция Регистра, стоянки индивидуальных автомобилей и мотоциклов и т.п.).

Примечания:

1. Во всех случаях, когда это возможно, предпортовые зоны располагают на участках, смежных с зонами общепортовых объектов, расположенных на режимной территории порта.

2. Объекты комплексного обслуживания транспортных судов следует размещать в зоне общепортовых объектов и предпортовой зоне в соответствии с РД 31.31.37.50-87.

2.2.2. Территориально-технологическое районирование порта и специализация перегрузочных комплексов.

2.2.2.1. Настоящий раздел регламентирует взаимное расположение технологических районов либо самостоятельных ПК морского порта, имеющих различное технологическое назначение.

Под технологическим районом порта понимают совокупность расположенных в непосредственной близости ПК одного (либо близкого) технологического профиля с единой производственной зоной.

2.2.2.2. При проектировании нового, развитии, либо реконструкции действующего порта, районирование и взаимное расположение районов различного технологического назначения производится с учетом следующих основных факторов:

структуры грузооборота и вида плавания;

исторически сложившейся специализации районов в действующем порту;

наличия принадлежащих другим ведомствам действующих и намечаемых к строительству специализированных ПК, осуществляющих отдельные виды транспортных операций;

наиболее рационального использования территории и акватории порта;

конфигурации причальной линии и возможности ее дальнейшего развития;

наличия и возможности дальнейшего развития полных и сухопутных подходов;

противопожарных, санитарных и специальных требований по обеспечению приема и переработки отдельных видов грузов и различных типов транспортных средств;

естественных условий (волнения, течения, ледовых условий, ветров, заносимости, геологических условий и баланса земляных работ);

компоновочных решений (подготовки территории, подходных каналов, внеплощадочных и внутриплощадочных сетей);

создания наиболее благоприятных условий труда и охраны природной окружающей среды;

рациональной очередности строительства.

2.2.2.3. Номенклатура районов порта включает:

технологические грузовые районы (в зависимости от структуры расчетного или заданного грузооборота) генеральных, лесных, тяжеловесных и крупногабаритных, массовых навалочных, зерновых и наливных грузов;

пассажирский район;

район размещения объектов комплексного обслуживания флота.

В зависимости от структуры и объема расчетного грузооборота из перечисленных выше районов, могут выделяться районы образованные по признаку видов плавания:

районы внешнеторговых грузов;

районы каботажных грузов.

Из состава пассажирского района в зависимости от объема и направления пассажиропотоков могут выделяться районы местных и пригородных сообщений.

2.2.2.4. В зависимости от состава расчетного и прогнозируемого грузооборота, структуры флота, планируемого для перевозки грузов, и с учётом перспективного развития порта в проекте разрабатывается внутрипортовая специализация ПК и закрепление за ними конкретных видов (групп) грузов.

2.2.2.5. В соответствии с современными и перспективными способами перевозки и перегрузки грузов порт может иметь в своем составе специализированные ПК для:

контейнеров;

погрузки-выгрузки накатных судов;

погрузки-выгрузки железнодорожных и автомобильных паромов;

погрузки-выгрузки лихтеровозов;

генеральных грузов (тарно-штучных грузов открытого и закрытого хранения, пакетированных и не пакетированных, металлогрузов и т.п.);

скоропортящихся грузов;

тяжеловесных и крупногабаритных грузов; лесных грузов (пиломатериалы, круглый лес, щепа);

массовых навалочных грузов (уголь, руда, химические грузы, минерально-строительные грузы, сахар-сырец и др.);

зерновых и зернофуражных грузов;

нефти и нефтепродуктов;

химических наливных грузов;

сжиженных газов;

пищевых наливных грузов (спирт, вино, растительное масло, патока).

Примечания:

1. Для сжиженных газов, наливных опасных грузов, рефрижераторных грузов (при наличии портового холодильника), зерновых грузов (при наличии портового элеватора), разрядных грузов (взрывчатых и отравляющих) и других, требующих специальных условий перевозки, перегрузки и хранения, создаются специализированные ПК независимо от объема грузооборота.

2. При наличии устойчивого грузопотока для снижения непроизводительных простоев судов и железнодорожных вагонов ПК универсального назначения с крановой схемой механизации целесообразно специализировать по роду груза для массовых грузов (уголь, руда, зерно) и по направлению перевозок для генеральных грузов.

2.2.2.6. На предпроектных стадиях разработок при обосновании специализации ПК рекомендуется руководствоваться значениями пропускной способности, приведенной в таблице 2.

|

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ |

Установленная пропускная способность ПК тыс. т/г |

|||||||

|

глубина причала, м |

||||||||

|

6,0 |

8,25 |

9,75 |

11,5 |

13,0 |

15,0 |

13,5 |

20,0 |

|

|

Перегрузочные комплексы специализированные для: |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

контейнеров |

- |

- |

550 |

700 |

950 |

1200 |

- |

- |

|

накатных судов |

- |

- |

- |

670- |

- |

- |

- |

- |

|

приема и обработки судов - лихтеровозов |

- |

- |

- |

- |

2300 |

2600 |

- |

- |

|

обслуживания железнодорожных паромных перевозок: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а)однопалубный паром, непрерывный накат |

2500 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

б)многопалубный паром с лифтом, непрерывно-импульсный накат |

- |

- |

4140 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

в)многопалубный паром, непрерывный накат |

- |

- |

7240 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

тяжеловесных грузов |

- |

- |

300 |

400 |

430 |

- |

- |

- |

|

скоропортящихся грузов |

- |

- |

160 |

180 |

200 |

- |

- |

- |

|

угля |

- |

- |

2500 |

- |

- |

4500 |

- |

6500 |

|

железной руды |

- |

- |

- |

- |

- |

4500 |

- |

6500 |

|

химических навалочных грузов |

- |

- |

- |

- |

1500 |

2000 |

- |

- |

|

зерновых грузов |

- |

- |

- |

- |

- |

2000 |

- |

3500 |

|

генеральных грузов крытого хранения |

- |

190 |

220 |

260 |

- |

- |

- |

- |

|

генеральных грузов открытого хранения |

- |

200 |

300 |

360 |

- |

- |

- |

- |

|

навалочных |

|

1030 |

1520 |

2060 |

- |

- |

- |

- |

|

грузов |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

(уголь, руда) |

|

920 |

1380 |

1840 |

- |

- |

- |

- |

|

лесных грузов |

- |

- |

200 |

320 |

- |

- |

- |

- |

|

зерна (выгрузка) |

- |

- |

- |

1900 |

2800 |

3500 |

- |

- |

|

Примечания: 1. Данные по ПК для контейнеров приведены исходя из средней загрузки 20-футового контейнера - 10 т. 2. Данные по ПК для накатных судов приведены из условия следующей структуры грузов - контейнеры - 36%, ролл-трейлеры - 50%, автотехника - 10%, прочие грузы - 4%. 3. Целесообразность специализации ПК применительно к глубинам, не указанным в таблице, определяется путем сопоставления с вариантом перегрузки аналогичных грузов на универсальном ПК. 4. Для универсального ПК, перегружающего навалочные грузы в числителе указана пропускная способность при погрузке, в знаменателе - при выгрузке. |

||||||||

2.2.2.7. При размещении районов различного назначения рекомендуется:

смежное расположение ПК с примерно одинаковой шириной территории;

районы, принимающие крупнотоннажные суда, располагать на участках с большими естественными глубинами и меньшими маневрами по отношению к фарватеру;

районы, посещаемые транспортными судами среднего и малого тоннажа, располагать в более защищенных частях акватории, на участках с меньшими естественными глубинами;

участок базирования портового флота размещать в защищенной от волнения части порта, а в портах, работающих зимой с ледоколами, по возможности ближе к входным воротам;

в районах с неглубоким залеганием скальных грунтов располагать участки, предназначенные для обслуживания судов с малой осадкой;

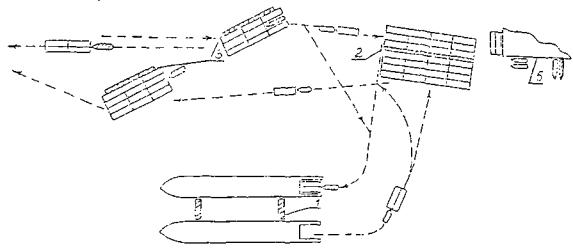

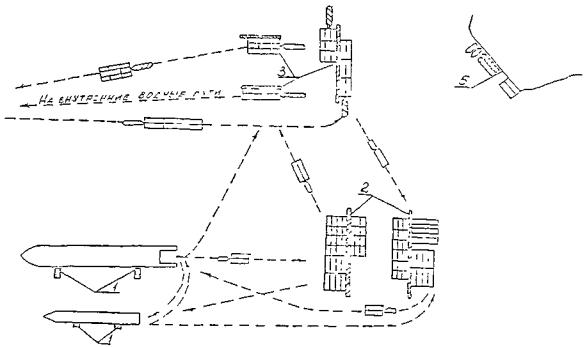

районы (операционные комплексы) для формирования - расформирования судов с отделяющимися грузовыми емкостями (составных судов различных типов, лихтеровозов и др.), а также отстоя и обслуживания этих емкостей, располагать на внутренней акватории с использованием береговых причалов с созданием при необходимости котлованов нужной глубины, либо на внешнем рейде с использованием рейдовых причалов с большими естественными глубинами - 15,0 м и более и средствами волнозащиты.

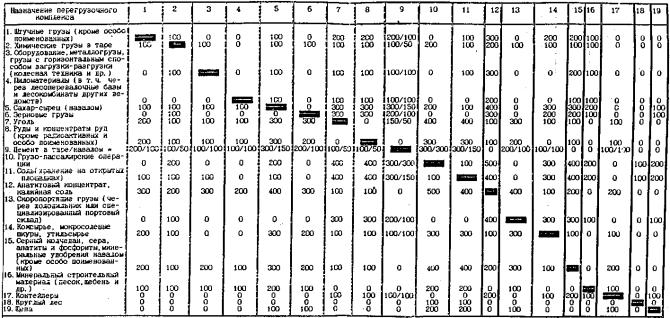

2.2.2.8. При компоновке территории порта в необходимых случаях, с целью устранения отрицательного воздействия одних грузов на другие, а также на портовый персонал и на пассажиров, должны быть предусмотрены разрывы между районами (ПК) различного назначения.

Величины разрывов между ПК различного назначения регламентируются нормами, приведенными в Приложении 1.

2.2.2.9. Смежное расположение рекомендуется для районов генеральных грузов с районами лесных, зерновых грузов и пассажирскими районами.

Не допускается смежное расположение районов генеральных и навалочных грузов (за исключением специализированных ПК с крытыми складами для сахара-сырца и т.п. грузов).

2.2.2.10. При определении каждого расположения ПК, входящих в состав района генеральных грузов, следует учитывать их взаимозаменяемость и целесообразность компактного размещения ПК близкого назначения.

В частности, рекомендуется смежное расположение:

контейнерных ПК с ПК для перегрузки генеральных грузов открытого хранения и ПК для обработки накатных судов;

специализированных ПК для отдельных видов тарно-штучных грузов, грузовых участков для обработки лихтеров и ПК для скоропортящихся грузов с ПК универсального назначения с крановыми схемами механизации.

2.2.2.11. Районы (ПК) для сырой нефти и нефтепродуктов или других наливных грузов, которые по своим свойствам, в том числе по взрывопожарной и пожарной опасности, сходны с аналогичными свойствами нефти и нефтепродуктов, необходимо располагать в отдалении от пассажирских и сухогрузных районов (ПК), ПК для пищевых наливных грузов, а также вспомогательных причалов. Величина разрыва определяется в проектах с учетом естественных факторов (течение, волнение, господствующие ветры), транспортной характеристики грузов и планировочных условий, с соблюдением требований действующих норм проектирования складов нефти и нефтепродуктов (СНиП II-106-79).

2.2.2.12. Районы (ПК), на которых перерабатываются пылящие грузы и грузы с неприятными запахами, должны размешаться с подветренной стороны по отношению к другим районам (ПК) и пассажирскому району.

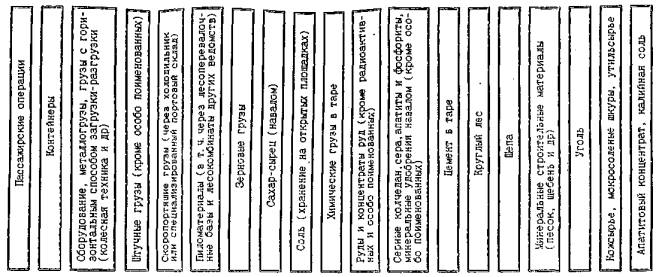

Рекомендации по взаимному расположению районов (ПК) различного назначения с учетом влияния преобладающих ветров приведены в Приложении 2.

2.2.3. Конфигурация причальной линии

2.2.3.1. Рациональная конфигурация причальной линии каждого ПК (района, порта) выбирается на основе данных о тенденциях развития транспортного флота, естественных условий акватории и на площадке строительства, транспортных коммуникаций, перспективы развития и др., а также требований, изложенных в подразделе 2.2.2 настоящего РД.

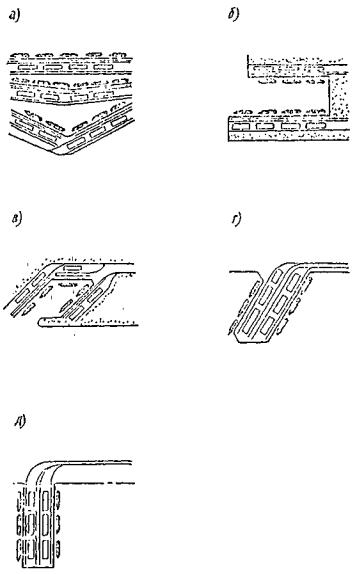

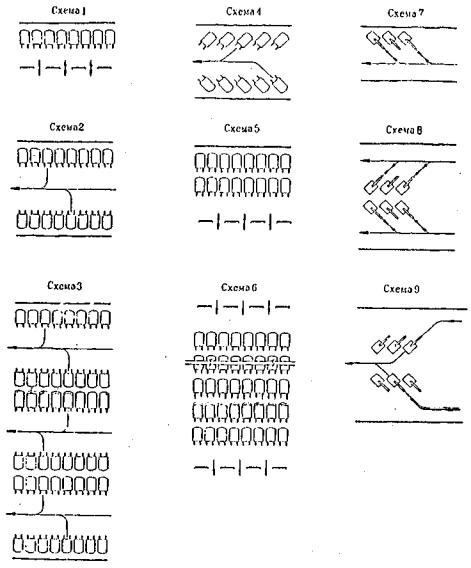

2.2.3.2. Конфигурация причальной линии по начертанию в плане отдельных ПК сводится к одному из следующих видов:

фронтальному - вдоль береговой полосы;

пирсовому - с выносом причального фронта в акваторию;

ковшовому - с врезкой причального фронта в территорию.

Конфигурация причальной линии может приобретать смешанный вид, например:

пирсово-ковшовый, фронтально-пирсовый и т.п.

При фронтальной конфигурации группа причалов располагается по прямой линии либо по ломаной. Разновидностью фронтального начертания является конфигурация причальной линии в виде уступов.

Начертание линии в виде уступов устраивается в зависимости от условий перечисленных в п. 2.2.3.1, а также при проектировании специализированных ПК для обработки накатных судов с прямой аппарелью.

При пирсовом начертании причалы располагаются по контуру выступающей в акватории территории или конструкции. Ось пирса располагается под углом 90 - 120 к береговой линии.

Допускается строительство пирсов как прямолинейных так и уступами.

При ковшовом начертании причалы размешаются по контуру врезанных, нормально или под углом в берег портовых бассейнов.

2.2.3.3. Рациональная конфигурация причальной линии устанавливается путем разработки и сопоставления конкурирующих вариантов компоновки генерального плана ПК (района, порта) и увязке с генеральным планом порта в целом.

Для отбора вариантов конфигурации причалов ПК различного назначения надлежит руководствоваться рекомендациями табл. 3.

Выбор варианта рациональной конфигурации причальной линии производится с учетом предполагаемого в результате осуществления проекта воздействия на окружающую среду, объема кратковременных, долговременных и необратимых его последствий.

|

Рекомендуемая конфигурация причальной линии грузовых и пассажирских технологических ПК (районов) |

|||

|

Конфигурация причальной линии |

Рекомендуемое технологическое назначение ПК |

Оптимальные условия осуществления |

Неблагоприятные условия осуществления |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

Фронтальная |

1. ПК с крановыми схемами механизации для генеральных и навалочных грузов крытого и открытого хранения и лесных грузов. 2. Специализированные ПК для контейнеров, трейдеров, колесной техники и т.п. грузов. 3. ПК для лесных грузов при специализированных схемах механизации (с использованием мостовых перегружателей и др.) 4. Пассажирские комплексы. |

1. Расположение ПК (района) в естественно защищенной бухте или заливе достаточно больших размеров либо на берегу судоходной реки. 2. Пологий рельеф в районе сравнительно широких долин. 3. Наличие скальных или других твердых (с пределом прочности свыше 5 кг/см2) в зоне строительства причалов при их выходе не выше глубины заложения причалов). 4. Наличие течений и движения наносов вдоль берега. 5. Льдообразование, особенно в условиях северных рек. 6. Достаточная ширина территории. |

1. Необходимость создания искусственных оградительных сооружений. 2. Гористый или холмистый рельеф местности с крутым надводным береговым уступом. |

|

Пирсовая |

1. ПК генеральных и навалочных грузов крытого и открытого хранения (при универсальных крановых схемах механизации). 2. Специализированные ПК навалочных грузов, основанных на использовании конвейерных установок, пневмо- и гидротранспорта. 3. ПК для грузов опасных в пожарном и санитарном отношении, (см. Примечания п. 1). 4. ПК для слива и налива сырой нефти, нефтепродуктов, жидких химических грузов, сжиженных газов. 5. Железнодорожно-морские и автомобильно-морские паромные ПК 6. Пассажирские комплексы. |

1. Расположение комплекса (района) на открытом морском побережье с искусственно огражденной акваторией, в естественно защищенной бухте или заливе. 2. Наличие в зоне строительства пирса грунтов достаточной несущей способности 3. Ограниченная площадь территории комплекса (района). 4. Ограниченная длина береговой полосы. |

1. Недостаточные для маневрирования судов размеры акватории. 2. Круто падающий в сторону акватории рельеф дна, когда естественные глубины в зоне строительства пирса превышают расчетную глубину у причалов. 3. Наличие в основании пирса илистых донных отложений мощностью 10 м и более. 4. Наличие вдоль береговых течений и движения наносов. 5. Льдообразование в условиях северных рек. 6. Явление "тягуна". |

|

Ковшевая |

1. ПК с крановой схемой механизации для генеральных и навалочных грузов крытого и открытого хранения и лесных грузов. 2. ПК для грузов, опасных в пожарном и санитарном отношении (см. Примечания п. 1). 3. Железнодорожно-морские и автомобильно-морские паромные ПК 4. ПК для приема и обработки судов - лихтеровозов (лихтеров) с различными грузами. 5. Пассажирские комплексы. |

1. Круто падающий в сторону акватории рельеф дна. 2. Наличие в зоне строительства ковша мощных илистых донных отложений, усложняющих строительство фронтальных и пирсовых причалов, и мягких грунтов. 3. Необходимость строительства оградительных сооружений для защиты акватории порта от волнения и наносов. 4. Ограниченная длина береговой полосы, отведенной для портового строительства. 5. Достаточная ширина территории. 6. Ограниченные размеры акватории. |

1. Гористый или холмистый рельеф местности либо долинный рельеф сравнительно нешироких долин, огражденных вдоль берега горами или холмами. 2. Наличие в зоне строительства ковша скальных или других твердых грунтов с пределом прочности (5 кг/см2 и более). 3. Ограниченная площадь территории, отведенной для строительства района (участка). |

|

Примечания: 1. Для ПК, специализированных на перевалке навалочных (особенно пылящих грузов при универсальных крановых схемах механизации, а также для перевалки грузов, опасных в пожарном и санитарном отношении, когда потребность в причалах не превышает 3 - 4 ед., рекомендуется ковшовое начертание при условии, что причалы могут, быть размещены с одной стороны ковша. При большем числе причалов в аналогичных случаях рекомендуется принимать фронтальную или пирсовую конфигурацию причалов. 2. Смешанный вид конфигурации разрабатывается в соответствии с приведенными в таблице рекомендациями для фронтальных, пирсовых и ковшовых причалов. 3. При конкретном проектировании рекомендуется рассматривать возможность и целесообразность строительства непосредственно у оградительных сооружений причалов для наиболее опасных и вредных грузов. 4. При выборе варианта конфигурации причальной линии (кроме факторов. приведенных в данной таблице) следует учитывать удобство подачи вагонов на причальный фронт и возможные потери полезной площади в операционной зоне в зависимости от расположения ж. д. путей. 5. Пирсовая конфигурация причального фронта предусматривает создание широких пирсов для ПК с универсальными крановыми схемами механизации, а также специализированных ПК при размещении склада на пирсе; для специализированных ПК при размещении складов вне пирса предусматривается создание узких пирсов. |

|||

2.2.3.4. При выборе площадки под строительство нового порта, примыкающего к существующему населенному пункту (городу) и определении конфигурации причальной линии рекомендуется учитывать возможность выделения в предпортовой зоне участка для прогулочных тротуаров.

Эти участки следует располагать примыкающими к пассажирским причалам или в разрывах между портом и причальными сооружениями других ведомств и предприятий.

2.2.3.5. Окончательное решение о конфигурации причального фронта должно приниматься с учетом естественных условий акватории и на площадке строительства и на основе сопоставления технико-экономических и эксплуатационных показателей вариантов компоновки (Приложение 3).

2.2.4. Компоновка портовых ПК.

2.2.4.1. Компоновка ПК должна предусматривать рациональное размещение сооружений, зданий, оборудования и других технических средств обеспечивающих:

проектную пропускную способность перегрузочных фронтов ПК,

хранение и выдачу грузов получателей (отправителей), обслуживание судов транспортного и служебно-вспомогательного флота и др.

Основными технологическими элементами, обеспечивающими выполнение вышеперечисленных функций ПК, являются:

защищенные от волнении портовые акватории или рейды для якорной стоянки морских судов до их постановки под обработку;

причалы с прилегающей акваторией для стоянки транспортных судов под погрузкой-выгрузкой;

причальный (морской, речной) грузовой фронт;

склады;

тыловой (железнодорожный, автомобильный, речной) грузовой фронт.

Компоновка технологических элементов ПК, размещаемых непосредственно в его операционной зоне, производится индивидуально по каждому ПК согласно рекомендациям настоящего раздела РД.

При компоновке ПК необходимо использовать следующие исходные данные:

ситуационный план;

план существующего порта (при его расширении или реконструкции);

характеристики естественных условий строительства (данные топографических, гидрографических, геологических и гидрологических изысканий, климатические условия);

состав грузооборота и транспортные характеристики груза;

расчетные типы и характеристики судов, железнодорожных вагонов и автотранспорта, включая перспективные;

типы, количество и размеры объектов комплекса;

вместимость складов.

Компоновочные решения ПК должны быть представлены на генеральном плане района (порта) и технологической схеме ПК (план и разрезы).

Компоновочные решения ПК должны обеспечивать:

освоение заданного грузооборота;

соответствие всем действующим требованиям, условиям, нормам и техническому заданию на проектирование; перспективное развитие ПК;

сохранность груза;

качественную обработку транспортных средств, включая их комплексное обслуживание;

рациональное использование естественных условий района строительства;

минимальный ущерб окружающей природной среде;

возможность выделения пусковых комплексов;

технологическую взаимоувязку участков, объектов, элементов ПК и районов порта как единого комплекса;

условия для взаимной увязки работы транспортного узла (ПК, железнодорожного, автомобильного и морского транспорта) с учетом их перспективного развития.

Выбор схемы механизации грузовых работ, состава и схемы компоновки технологических элементов на территории ПК зависят от объема грузопотока, рода груза и их транспортных характеристик, длительности хранения в порту, параметров территории и др.

Конкретнее рекомендации для универсального и специализированных ПК по выбору схем механизации грузовых работ, составу, расчету параметров и схемам компоновки технологических элементов на территории этих ПК, содержатся в соответствующих РД по технологическому проектированию ПК.

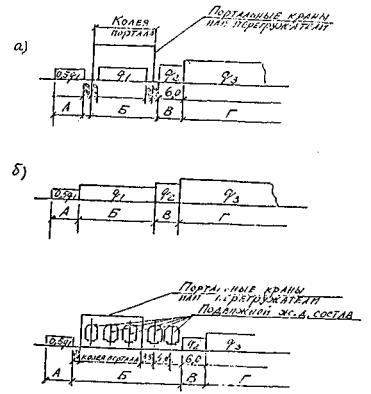

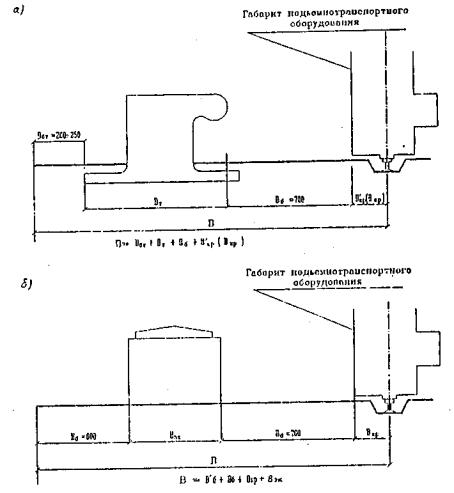

Размещение на морском грузовом фронте подкрановых и железнодорожных путей, стационарных пли сборно-разборных непрерывных рамповых фронтов для механизированной обработки крытых вагонов, расчеты необходимых при их компоновке параметров выполняются в соответствии с рекомендациями Раздела 5.

Параметры прикордонной полосы для движении безрельсового транспорта рассчитываются на основании технических характеристик транспортных средств и интенсивности движения (маневрирования).

Полоса для безрельсового транспорта слагается из полосы для движения и стоянки автомашин и полосы для погрузчиков тягачей с прицепами.

Общая ширина полосы для безрельсового транспорта устанавливается в зависимости от назначения, расположения и ширины двух ее составляющих (А и Б) по данным табл. 4.

|

Назначение |

А. Полоса для движения и стоянки авто машин |

Б. Полоса для движения погрузчиков или тягачей с прицепами |

А+Б, м |

||

|

Расположение |

Ширина В, м |

Расположение |

Ширина В, м |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Интенсивная обработка судов с участием автотранспорта при установке автомашин вдоль линии кордона |

За прикордонными крановыми и железнодорожными путями или за первой линией открытых складов |

7,7 |

Рядом с полосой А |

4,0 |

11,7 |

|

Интенсивная обработка судов с участием автотранспорта при установке автомашин перпендикулярно к линии кордона |

То же |

16,0 |

Совмещается с полосой А |

- |

16,0 |

|

Обработка судов с участием автотранспорта в незначительном объеме |

То же |

6,0 |

Рядом с полосой А |

4,0 |

10,0 |

Определение параметров и размещение крытых складов и открытых складских площадок ПК зависит от их потребной общей вместимости, установленной в соответствии с указаниями РД по проектирование соответствующих ПК и Раздела 6.

Компоновка ПК выполняется с учетом общей схемы движения всех видов внутрипортового транспорта, разрабатываемой исходя из условий удобной связи с магистральными железной и автомобильной дорогами, увязки с решениями общей планировки территории, создания наиболее простой транспортной схемы, исключающей встречные потоки и обеспечивающей безопасное движение железнодорожного подвижного состава, автотранспорта и пешеходов.

2.2.4.2. ПК универсального назначения с крановыми схемами механизации предназначен для перегрузки широкой номенклатуры грузов (как навалочных, так и генеральных) при различных направлениях грузопотока.

На ПК универсального назначения возможна перегрузка опасных грузов при соблюдении определенных условий, изложенных ниже:

2.2.4.2.1. Перегрузка взрывчатых и отравляющих веществ.

Перегрузка взрывчатых и отравляющих (разрядных) веществ на ПК универсального назначения может производится, если на смежных ПК на расстоянии не менее 250 метров не производятся грузовые работы, не стоит и не проходят суда с другими грузами и в этой зоне отсутствует жилые, производственные и административные здания.

Для хранения разрядных веществ могут использоваться склады поверхностные, полууглубленные, углубленные и подземные.

Все склады должны удовлетворять следующим условиям:

отдельные хранилища должки располагаться так, чтобы был обеспечен свободный подход и подъезд к каждому хранилищу;

расстояния между отдельными хранилищами, а также различными зданиями и сооружениями вне территории склада должны соответствовать требованиям Единых Правил безопасности при взрывных работах.

На ПК должны быть предусмотрены помещения для сторожевой и пожарной охраны, военного коменданта и других ответственных лиц, имеющих отношение к перегрузке взрывчатых веществ и других разрядных грузов, обмывочных пунктов для производства санобработки лиц, занятых на перегрузке, и медицинского персонала.

Причалы и склады для хранения взрывчатых веществ должны быть оборудованы специальными устройствами для сбора, обезвреживания и удаления сточных вод, которые могут содержать взрывчатые вещества.

Железнодорожные пути, ведущие на ПК, где производится перегрузка взрывчатых веществ, должны иметь устройства, исключающие заезд на эти пути (при стоянке на них вагонов с взрывчатыми веществами) других вагонов или локомотивов, с учетом того, что очередная партия вагонов может быть подана лишь после полного окончания обработки предыдущей, а к обработка ее можно приступить только после уборки первой партии.

Выполнение работ по перевозке и перегрузке разрядных грузов на железнодорожных путях должны отвечать Правилам перевозки и перегрузки разрядных грузов № 239 Министерства путей сообщения и МОПОР.

2.2.4.2.2. Перегрузка легковоспламеняющихся и самовозгорающихся веществ.

При перегрузке легковоспламеняющихся и самовозгорающихся веществ ПК должен быть оборудован противопожарными средствами для обеспечения безопасных условий производства погрузочно-разгрузочных работ.

В зоне не ближе 100 м от места производства работ не должно находиться жилых, служебных и промышленных строений, грузовых складов и стоянок судов с другими грузами, а также осуществляться движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Открытые площадки для хранения самовозгорающихся веществ должны находиться не ближе 25 м от производственных зданий, складов и открытых площадок с другими сгораемыми веществами и от главных путей движения транспорта.

Сжатые и сжиженные газы, как правило, должны храниться в отдельных одноэтажных, огнестойких или полуогнестойких, сухих, хорошо вентилируемых складах или в специальных отделениях огнестойких или полуогнестойких общих складов, изолированных от соседних помещений огнестойкими переборками.

Максимальная емкость отдельного специализированного склада для сжатых и сжиженных газов не должна превышать 3000 расчетных баллонов емкостью 40 л.

Удаление складов газов от других складов и зданий должно быть не менее 10 м при хранении до 50 расчетных баллонов, 20 м при хранении до 500 баллонов, 25 м - при хранении до 1500 баллонов и 30 м - при хранении более 1500 баллонов.

2.2.4.2.3. Перегрузка пека.

При перегрузке пека между местом производства грузовых работ и местом производства грузовых работ с другими грузами должен соблюдаться разрыв не менее 100 м.

В составе комплекса должен быть предусмотрен санитарно-бытовой блок, расположенный не далее, чем в 150 - 200 м от места производства грузовых работ.

2.2.4.2.4. Перегрузка грузов животного происхождения (шкуры, шерсть и т.п.)

При перегрузке грузов животного происхождения должны быть предусмотрены:

карантинная погрузочно-разгрузочная площадка (причал) с канализацией для приема промывных вод;

площадка, оборудованная крытыми навесами, станками и клетками для проведения клинического осмотра и обработки животных;

площадка закрытого типа с отделениями для временного хранения биопрепаратов и сырья животного происхождения;

дезобарьер для санитарной обработки автомашин, погрузочно-разгрузочной техники и других средств механизации;

мусоросжигательная печь;

площадка для дезинфекции контейнеров;

канализационная система;

стационарные или передвижные дезустановки;

бытовые помещения с душевой установкой

При перегрузке грузов животного происхождения все перечисленные выше специальные объекты должны быть размещены в прикордонной части ПК и ограждены.

2.2.4.2.5. Общие требования при перегрузке санитарно-опасных грузов.

а) При перегрузке санитарно-опасных грузов на ПК должны быть предусмотрены:

помещении для хранения противопожарного оборудования и инвентаря, средств санитарной защиты, средств дегазации и т.п.;

для сторожевой и пожарной охраны:

помещения для очистки, ремонта и хранения грузозахватных устройств и приспособлений, используемых при перегрузке ядовитых и других санитарно-опасных грузов.

б) Причалы должны быть оборудованы гидрантами и обмывочными пунктами. Компоновка и вертикальная планировка территории ПК для перегрузки санитарно-опасных грузов должна выполняться с учетом обеспечения уборки с поверхности всех дождевых стоков в дождеприемные колодцы с последующей передачей на очистные сооружения.

Покрытия на специализированных комплексах для ядовитых и других категорий санитарно-опасных грузов должны быть усовершенствованными, обладать прочностной и коррозионной устойчивостью от случайного воздействия на них тех или иных ядовитых и других санитарно-опасных грузов.

в) Железнодорожные путь на ПК для опасных грузов должны обеспечивать возможность осуществления перегрузки по прямому варианту.

Протяженность железнодорожных путей и их размещение на ПК следует определять с учетом следующих требований:

прикордонные железнодорожные пути в месте производства перегрузочных операций должны обеспечивать расстановку вагонов по всей длине судна, стоящего у причала;

ширина территории с внешней стороны путей должна обеспечивать возможность установки грузовых столов;

на расстоянии не менее 125 м от места производства погрузочно-разгрузочных работ следует располагать маневровый путь или тупик для отвода груженых вагонов или вагонов, ожидающих выгрузки.

Размещение прикордонных крановых и железнодорожных путей должно выполняться с учетом возможности обеспечения, беспрепятственной обработки вагонов машинами внутрипортовой механизации.

г) Автодороги и полосы для движения внутрипортового транспорта должны удовлетворять условиям подъезда погрузчиков и средств внутрипортового транспорта к местам производства работ по одному, с соблюдением интервалов и возможностью кольцевого движения. При невозможности организации кольцевого движения следует предусматривать устройство петлевых объездов или площадок для разворота. Размеры этих площадок устанавливаются в зависимости от габаритов автомобилей и перевозимых грузов, но не менее 12×12 м.

д) Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии со степенью опасности перегружаемых грузов и принимаются согласно Санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

Тыловые границы ПК (района) опасных грузов по возможности должны отделяться от прилегающей территории зелеными насаждениями.

При проектировании ПК для опасных грузов следует принимать планировку операционной зоны, аналогичную планировке ПК генеральных грузов с соблюдением необходимых разрывов и установленных правил перегрузки и хранения опасные грузов.

2.2.4.3. ПК для обработки судов-контейнеровозов и накатных судов.

Требования и рекомендации по компоновке ПК для судов-контейнеровозов и накатных судов изложены в Разделах 15 и 16.

Некоторые особенности компоновки этих ПК приведены ниже:

прилегающая к кордону территория причалов ПК должна быть свободной от застройки и, как правило, не иметь железнодорожных путей (устройство железнодорожных путей допускается при соответствующем обосновании) очертания (прямолинейные или уступами) и размеры элементов морского грузового фронта ПК определяются к зависимости от размещений расчетных судов и типов аппарели (прямые или угловые), типов перегружателей для вертикальной погрузки-разгрузки суден, параметров тягачей.

2.2.4.4. ПК для навалочных грузов.

Требования и рекомендации по компоновке ПК для навалочных грузов изложены в Разделе 10.

Некоторые особенности компоновки этих ПК приведены ниже:

Расположение швартовных тумб и отбойных палов и размещение на причалах подмашинной, конвейерной и соединительных эстакад, пересыпных и приводных станций, автомобильных проездов, должно производиться в зависимости от конкретной конструкции причальной перегрузочной машины.

При двух причалах в линию расположение крановых путей, конвейерных эстакад и других устройств должно обеспечивать возможность использования всех погрузочных машин на любом из этих причалов.

В конце крановых путей рекомендуется предусматривать площадки для производства монтажа и ремонта перегрузочных машин.

При небольших глубинах прилегающей к ПК акватории и хорошей естественной защищенности ее, обеспечивающей возможность безопасного маневрирования, швартовки, стоянки и обработки судов, в качестве конкурирующих, целесообразна проработка вариантов компоновки ПК с островным причалом с выносом морского грузового фронта на естественные глубины с проектными параметрами.

При перегрузке навалочных грузов, склонных к смерзанию (прилипанию), необходимо предусматривать устройства и оборудование для восстановления сыпучести.

Устройства механического восстановления сыпучести, а также размораживающие устройства проходного типа, следует располагать на путях надвига вагонов, а размораживающее устройство тупикового типа - на отдельных путях, на минимальном расстоянии от станции разгрузки вагонов.

Склад должен обеспечивать хранение заданных марок груза в раздельных штабелях. Система конвейерных линий и расположение штабелей на складе должны обеспечивать подачу любой марки груза с линии разгрузки судна либо вагонов на соответствующий штабель склада и на любую перегрузочную машину или линию погрузки вагонов.

2.2.4.5. ПК для обработки судов-лихтеровозов

Требования и рекомендации по компоновке ПК для обработки судов-лихтеровозов изложены в Разделе 17.

Некоторые особенности компоновки приведены ниже:

транспортно-технологические операции, выполняемые на накопительно-отстойном бассейне, формировочном рейде и грузовом участке для обработки лихтеров, не должны создавать взаимных помех во время обработки лихтеровоза;

расстояния между смежными технологическими объектами комплекса должны определяться, исходя из условия обеспечения безопасности производства транспортно-технологических операций при одновременном их выполнении;

размеры акватории устанавливаются с учетом обеспечения удобной и безопасной обработки и маневрирования судов - лихтеровозов, лихтеров и судов портового флота при выполнении грузовых операций, снабжении, обслуживании и отстое судов;

взаиморасположение основных элементов комплекса должно обеспечивать минимальные перемещения лихтеров и пробеги буксиров.

Грузовой участок для обработки лихтеров (грузовые причалы) должен располагаться вблизи накопительно-отстойного бассейна на расстоянии не менее трех длин состава буксир-лихтер.

В действующем порту грузовой участок (причалы) для обработки лихтеров размещается в составе районов (ПК) перегрузки соответствующих грузов. Вспомогательные причалы для лихтеров следует размещать рядом.

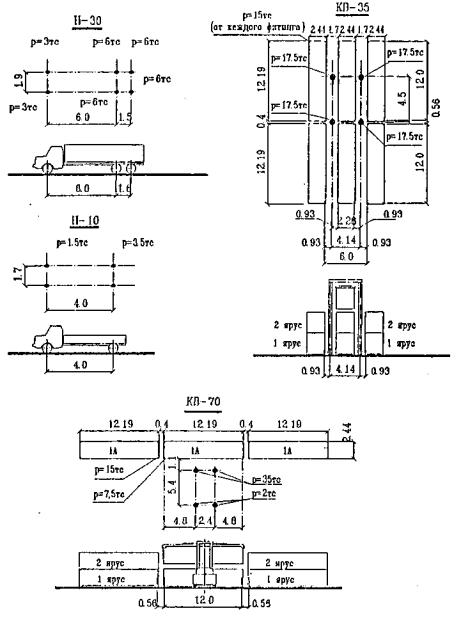

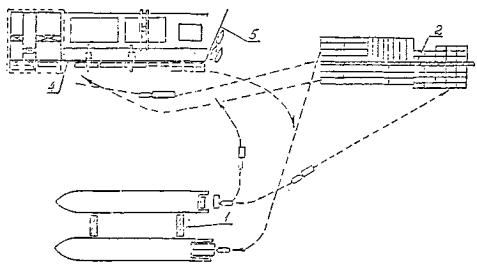

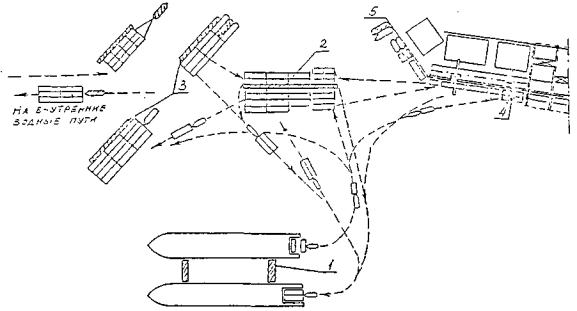

2.2.4.6. ПК для морских железнодорожных паромов

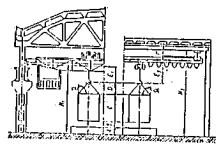

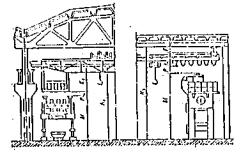

В состав комплексов морских железнодорожных паромов входят:

гидротехнические сооружения, подъемно-переходные мосты, здания и обустройства, предназначенные для подготовки и накатки-выкатки вагонов, самоходной техники, ролл-трейлеров, шасси и посадки-высадки пассажиров;

выставочный парк - железнодорожные пути для отстоя вагонов, сформированных в "плети" и подготовленных для наката на паром, или для приема и сбора выгруженных из паромов вагонов для отправки из порта на предпортовую станцию;

предпортовая станция берегового комплекса железнодорожной паромной переправы, предназначенная для подбора вагонов по весовым характеристикам и коммерческой пригодности, оформления и таксировки грузовых документов.

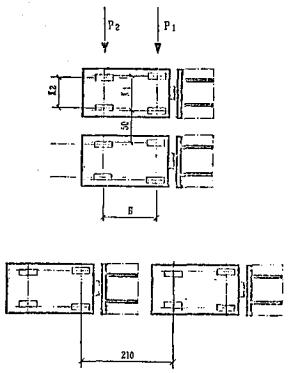

Компоновка паромных комплексов разрабатывается в зависимости от структуры и объемов перевозок, типов паромов, характера перевозок (международные или каботажные), рода перевозок (грузовые или грузопассажирские), структуры перевозимых транспортных средств (железнодорожные. автомобильно-железнодорожные самоходная техника).

Территория паромного комплекса должна иметь размеры, позволяющие разместить полный состав береговых устройств, выставочный парк и удобные железнодорожные подходы.

Так как комплексы для обработки железнодорожных паромов требуют больших площадей для создания выставочных парков вагонов и для размещения самоходной техники, их рекомендуется размещать вне границ порта.

Гидротехнические сооружения паромного комплекса могут выполняться в виде:

причала фронтального расположения;

пирса с односторонним расположением причала;

пирса с двусторонним расположением причалов.

Причальные сооружения в виде пирсов с двусторонней швартовкой судов предпочтительны, как наиболее экономичные.

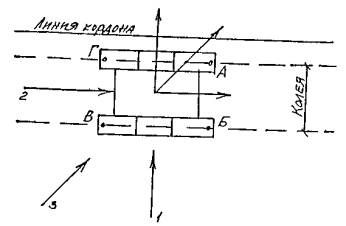

При ориентации причальной линии комплекса необходимо предусматривать возможность удобного и безопасного входа паромов в аванпорт, маневрирования и подхода к причалу и рациональное размещение железнодорожных парков и станции.

При больших объемах перевозок железнодорожных вагонов целесообразно предусматривать специализированную предпаромную железнодорожную станцию.

Железнодорожные подъездные пути, идущие от предпортовой станции к комплексу, не должны иметь пересечении с подъездными путями, следующими в сторону порта.

Выставочный парк необходимо размешать в непосредственной близости от береговых гидротехнических сооружений комплекса таким образом, чтобы его пути были расположены параллельно оси паромного причала.

При компоновке береговых сооружений необходимо предусмотреть размещение;

автомобильных дорог на подъездах к подъемно-переходным мостам;

пешеходных переходных мостов над подъездными железнодорожными и автомобильными путями в границах ПК;

пассажирских павильонов или вокзалов (для обслуживания пассажирских паромов);

складских площадок для накопления самоходной техники, отправляемой на паромах;

причалы для отстоя паромов на период их ремонта и технического обслуживания;

базы технического обслуживания паромов.

В составе береговых сооружений паромного комплекса должны быть предусмотрены центральный пульт управления, блок мастерских со складом, блок служебных - бытовых помещений, здание железнодорожного поста с системой связи, централизации и блокировки.

На паромных комплексах, обслуживающих паромы на международных линиях, необходимо предусмотреть помещения для таможни и пограничного контрольно-пропускного поста.

2.2.5. Размещение и блокировка портовых зданий и помещений.

Состав, параметры и требования к объемно-планировочным решениям зданий и помещений основного, подсобно-производственного, вспомогательного и иного назначения при проектировании морского порта устанавливаются в соответствии с указаниями настоящего и других разделов Руководства.

После определении полного перечня необходимых зданий и помещений в целом по порту, осуществляется их распределение по производственным зонам, решаются вопросы возможности блокировки и производится технологически наиболее рациональное и экономически обоснованное размещение их на территории соответствующей зоны.

Рекомендуемое размещение портовых зданий и помещений по территориальным зонам, учитывающее характерные функциональные связи, приводится в табл. 5.

|

Наименование зданий (помещений) |

Территориальные зоны |

Примечания |

|||

|

Режимная территория |

Предпортовая |

||||

|

Операционная |

Производственная грузовых районов |

Общепортовых объектов |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

1. Здания основного производственного назначения |

|

|

|

|

|

|

l.1. Крытые грузовые склады для тарно-штучных грузов |

+ |

|

|

|

При недостатке территории в операционной зоне ПК допускается размещение в производственной зоне грузовых районов |

|

1.2. Крытые склады комплектации контейнеров и ролл-трейлеров. |

|

+ |

|

|

|

|

2. Здания и помещения подсобно-производственного назначения |

|

|

|

|

|

|

2.1. Ремонтные мастерские |

|

|

|

|

|

|

2.1.1. Центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ). |

|

|

+ |

|

|

|

2.1.2. Районные ремонтно-механические мастерские (РРММ) и мастерские специализированных ПК. |

|

+ |

|

|

|

|

2.1.3. Мастерские (цех) технологической оснастки. |

|

|

+ |

|

|

|

2.1.4. Судоремонтные мастерские (СРМ) |

|

|

+ |

|

|

|

2.1.5. Ремонтно-строительные мастерские (РСМ), ремонтно-строительные участки (РСУ) |

|

|

|

+ |

Допускается размещение за пределами портовой территории |

|

2.2. Гаражи погрузчиков |

|

+ |

|

|

|

|

2.3. Инвентарные склады грузовых районов |

|

+ |

|

|

|

|

2.4. Участки технологической оснастки с раздаточными кладовыми |

+ |

+ |

|

|

|

|

2.5. Центральный материальный склад порта |

|

|

+ |

|

|

|

2.6. Центральный склад технологической оснастки |

|

|

+ |

|

|

|

2.7. Районные кладовые для хранения ГСМ. |

|

+ |

|

|

|

|

2.8. Склад порта для приема хранения и раздачи ГСМ |

|

|

+ |

|

|

|

2.9. Заправочные станции |

|

+ |

+ |

+ |

В предпортовой зоне заправочные станции создаются в составе гаражей автотранспорта |

|

2.10. Мастерские для пошива и ремонта брезентов |

|

|

+ |

|

|

|

2.11. Портовые прачечные. |

|

|

|

+ |

Допускается размещение за пределами порта |

|

2.12. Мастерские по ремонту рабочей одежды и обуви. |

|

|

|

+ |

|

|

2.13. Ангары для маломерных судов. |

|

|

+ |

|

|

|

3. Вспомогательные здания и помещения. |

|

|

|

|

|

|

3.1. Управление порта. |

|

|

+ |

|

|

|

3.2. Управление грузового района (или специализированного ПК). |

|

+ |

|

|

|

|

3.3. Служба главного энергетика с диспетчерским пунктом энергоснабжения. |

|

|

+ |

|

|

|

3.4. Служба водотеплоканализационных инженерных сетей. |

|

|

+ |

|

|

|

3.5. Управление портового флота. |

|

|

+ |

|

|

|

3.6. Транспортно-экспедиторская контора (ТЭК). |

|

|

|

+ |

|

|

3.7. Помещения для аппаратуры и персонала АСУ. |

|

|

|

+ |

|

|

3.7.1. Центр автоматизированного управления портом (ЦАУ). |

|

|

|

+ |

Допускается размещение в зоне общепортовых объектов |

|

3.7.2. Пункты оперативного управления (ПОУ) на районах (ПК). |

|

+ |

|

|

|

|

3.7.3. Пункты сбора информации (ПСИ). |

+ |

|

|

|

|

|

3.8. Центральный пункт управлении (ЦПУ) специализированного ПК для навалочных грузов. |

|

+ |

|

|

Допускается размещение в операционной зоне ПК |

|

3.9. Лаборатория качества груза с пробоотборным устройством. |

+ |

|

|

|

На специализированных ПК для навалочных грузов |

|

3.10. Помещения для размещения рабочих по дежурному обслуживанию перегрузочного оборудования. |

+ |

|

|

|

|

|

13.11. Здания и помещения для обслуживания рабочих в порту: |

|

|

|

|

|

|

3.11.1. Комплексы санитарно-бытовых помещений (для рабочих занятых на погрузочно-разгрузочных работах, приемосдатчиков и береговых матросов). |

|

+ |

|

|

|

|

3.11.2. Столовые, буфеты. |

|

+ |

|

|

|

|

3.11.3. Помещения для обогрева и курения. |

+ |

|

|

|

|

|

3.11.4. Наружные уборные. |

+ |

+ |

|

|

На отдельных ПК в зависимости от их размеров могут размещаться в различных территориальных зонах несколько наружных уборных |

|

3.11.5. Учебно-курсовой комбинат. |

|

|

|

+ |

|

|

3.12. Здания и помещения других организаций: |

|

|

|

|

|

|

3.12.1. Здравпункты. |

|

+ |

|

|

|

|

3.12.2. Портовая поликлиника. |

|

|

|

+ |

Допускается размещение за пределами порта |

|

3.12.3. Военная, комендатура. |

|

|

|

+ |

|

|

3.13. Здания и помещения охраны порта: |

|

|

|

|

|

|

3.13.1. Проходной пункт и бюро пропусков. |

|

|

+ |

|

|

|

13.13.2. Караульное помещение ВОХР. |

|

|

+ |

|

|

|

3.13.3. Штаб отряда ВОХР. |

|

|

|

+ |

|

|

3.14. Пожарное депо. |

|

|

|

+ |

|

|

4. Здания и помещения электрохозяйства, водопровода, канализации, теплофикации, транспорта и связи. |

|

|

|

|

|

|

4.1. Распределительные пункты электроснабжения порта (РП). |

|

|

+ |

|

РП и ТП в зависимости от расположения основных потребителей электроэнергии могут размещаться в различных территориальных зонах |

|

14.2 Трансформаторные подстанции (ТП). |

+ |

+ |

+ |

|

|

|

4.3. Компрессорные, станции. |

|

|

+ |

|

|

|

4.4. Узлы управления водоснабжением судов. |

+ |

|

|

|

|

|

4.5. Водоумягчительные станции. |

|

|

+ |

|

Допускается размещение за пределами порта |

|

4.6. Насосные станции и другие объекты водопровода и канализации. |

|

|

+ |

|

|

|

4.7. Котельные и другие объекты теплофикации. |

|

|

+ |

|

|

|

4.8. Здания районных железнодорожных парков. |

|

+ |

|

|

|

|

4.9. Здания автомобильных весовых устройств. |

|

+ |

|

|

|

|

4.10. Гаражи автотранспорта. |

|

|

|

+ |

Допускается размещение за пределами порта |

|

4.11. Узел связи порта. |

|

|

|

+ |

|

|

4.12. Пост регулирования движения судов (ПРДС). |

|

|

|

|

Размещается в местах, обеспечивающих наилучший обзор акватории. |

|

4.13. Центр регулирования движения судов (ЦРДС). |

|

|

|

|

|

Объекты, размещаемые в одной зоне, следует объединять во всех случаях, когда такое объединение допустимо по технологическим, санитарно-гигиеническим, строительно-архитектурным, противопожарным нормам и требованиям техники безопасности.

Объединение и блокировка зданий и помещений портов производится в соответствии с указаниями СНиП 2.09.04-87.

Рекомендуется блокировать следующие здания:

распределительные пункты снабжения и трансформаторные подстанции, размещаемые в одной производственной зоне;

наружные уборные с помещениями для обогревания рабочих, курения и, при необходимости, с помещениями дли складских работников и рабочих по дежурному обслуживанию перегрузочного оборудования.

На ПК, специализированных для навалочных грузов, помещения для рабочих по обслуживанию перегрузочного оборудования рекомендуется блокировать с пересыпными станциями.

На ПК, специализированных для контейнеров и обработки накатых судов, административные и санитарно-бытовые помещения рекомендуется блокировать с крытым складом комплектации контейнеров и ролл-трейлеров.

Рекомендуемая блокировка портовых зданий и объектов комплексного обслуживания судов транспортного флота приведена в табл. 6.

|

Наименование блока (здания) |

Зона расположения |

Примерный состав блокируемых объектов |

Примечание |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

"Управление порта" |

Предпортовая зона |

Управление порта Транспортно-экспедиторская контора Служба капитана порта Дипломно-паспортный отдел Инспекция Регистра Портовая таможня Служба по обслуживанию транспортного флота (Трансфлот) Центр автоматизированного управления портом (ЦАУ) Информационно-вычислительный центр Штаб отряда ВОХР Военная комендатура Столовая (буфет) |

В крупных портах |

|

|

|

Узел связи порта УКВ (ОВЧ) портовая радиостанция для связи с судами на акватории |

Допускается размещение объектов связи в отдельно стоящем здании |

|

Общепортовые службы |

Общепортовых объектов |

Главная диспетчерская порта |

Возможно размещение в блоке "Управление порта" |

|

|

|

Служ6а главного энергетика с диспетчерским пунктом энергоснабжения Служба водотеплоканализационных инженерных сетей Управление портового флота |

|

|

|

|

Инспекция портнадзора с сигнальной службой |

В небольших портах контора капитана порта |

|

|

|

Агентство "Инфлот" |

|

|

|

|

Группа по ремонту и настройке электрорадионавигационного оборудования (при службе Трансфлот) |

В портах, где нет электрорадионавигационной камеры |

|

|

|

Санитарно-карантинный отдел СЭС |

|

|

|

|

Ветеринарный контрольный пункт Инспекция по карантину растений |

Возможно размещение в блоке "Район", на районах, осуществляющих перегрузку соответствующих грузов |

|

"Район" |

Производственная зона грузовых районов |

Управление грузового района (или специализированного ПК) |

|

|

|

|

Помещения для работников таможни, инспектора портнадзора, дежурного лоцмана и береговых матросов-швартовщиков |

На отдельно расположенных районах (ПК) |

|

|

|

Пункт оперативного управления (ПОУ). Комплекс санитарно-бытовых помещений (помещения ожидания гардеробная, душевые и др.) Столовая (буфет) Здравпункт |

|

|

"Районные мастерские" |

Производственная зона грузовых районов |

Районные ремонтно-механические мастерские (РРММ) |

|

|

|

|

Гаражи погрузчиков |

На районах генгрузов |

|

|

|

Районная кладовая ГСМ |

То же |

|

|

|

Заправочная станция |

То же |

|

|

|

Раздаточная кладовая сменных грузозахватов |

То же |

|

|

|

Инвентарный склад грузового района |

|

|

|

|

Участок технологической оснастки |

|

|

"Крытый склад" |

Операционная зона ПК |

Складские помещения для хранения грузов Раздаточная кладовая технологической оснастки Помещения для обогрева и курения Помещения для рабочих по дежурному обслуживанию перегрузочного оборудования Пункт сбора информации (ПСИ) Трансформаторная подстанция Узел управления водоснабжением судов Помещение для складских работников |

|

|

"Трансформаторная подстанция" |

Операционная зона ПК |

Трансформаторная подстанция |

Блок "Трансформаторная подстанция" предусматривается на ПК для грузов открытого хранения |

|

|

|

Раздаточная кладовая технологической оснастки Помещения для обогрева и курения Помещения для рабочих по дежурному обслуживанию перегрузочного оборудования Помещения для складских работников Пункт сбора информации (ПСИ) Узел управления водоснабжения судов |

|

|

"Центральные мастерские" |

Зона общепортовых объектов |

Центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРШ) с участком технологического обслуживания (УТО) Мастерские (Цех) технологической оснастки Центральный материальный склад порта Центральный склад технологической оснастки Мастерские для пошива и ремонта брезентов |

|

|

"Центр регулирования движения судов" |

Зона общепортовых объектов |

Центр (пост) регулирования движения судов (ЦРДС, ПРДС) Лоцманская служба |

Возможно размещение в блоке "общепортовые службы" |

|

|

|

Базовая электрорадионавигационная камера БЭРНК (ЭРНК) Дизельная электростанция Трансформаторная подстанция Гидрометеорологический пунк |

|

|

"Проходная порта" |

Зона общепортовых объектов |

Бюро пропусков Проходной пункт (с досмотровым помещением) Караульное помещение ВОХР Пункт дистанционного управления наружным освещением порта |

|

|

"Морской вокзал" |

Зона пассажирских операций |

Морской вокзал Помещения таможенного досмотра Управление пассажирского района Линейный пункт милиции Отделение связи Медпункт |

|

|

"Поликлиника" |

Предпортовая зона |

Портовая поликлиника Санитарно-эпидемиологическая станция (без санитарно-карантинного отдела) |

|

2.3. Компоновка акватории порта.

2.3.1. Основные элементы акватории порта.

2.3.1.1. При проектировании генерального плана морского порта следует предусмотреть возможно более просторную акваторию с учетом экономичности строительства и недопустимости возникновения на внутрипортовой акватории местного волнения, вызывающего перебои в производстве грузовых и пассажирских операций, снабжении и техническом обслуживании судов, а также воздействий опасных для ошвартованных судов и причальных сооружений.

2.3.1.2. В проектных решениях по компоновке акватории, исходя из эксплуатационных требований и требований безопасности мореплавания, должны соблюдаться необходимые размеры составляющих ее элементов.

2.3.1.3. На акватории порта должна предусматриваться установка средств навигационного оборудования, обеспечивающего безопасность плавания судов круглосуточно в различных гидрометеоусловиях при входе/выходе в порт/из порта, движении по подходному каналу (фарватеру), маневрировании судов в пределах акватории порта, районов ожидания, якорных стоянок и т. д.

Состав навигационного оборудования, типы входящих в него средств, определяются согласно Инструкции по навигационному оборудованию (ИНО-89) Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны, Инструкции по техническому обслуживанию средств навигационного оборудования морских подходных каналов, акваторий и портов и другими нормативными документами.

2.3.1.4. Размеры акватории порта и ширина входных ворот в порт должны определяться с учетом прогнозируемого изменения размерений судов на длительную перспективу.

2.3.1.5. При разработке генерального плана порта должны быть решены вопросы защищенности акватории от волнения, льда и заносимости.

2.3.1.6. В проектах необходимо предусматривать достаточные размеры основных элементов акватории порта, к которым относятся:

подходная зона (район кругового движения), проектирование которого предусматривается руководством "Общие положения об установлении путей движения судов" издания ГУНИО МО №9086;

подходной канал к порту или фарватер;

входной рейд (маневровая зона) - часть внутренней; акватории, примыкающая к входным воротам, предназначенная для маневрирования судов при следовании в заданный район порта или при выходе из него;

операционная акватория, предназначенная для постановки судов к причалам и выполнения маневров, связанных со швартовкой и перестановкой судов, а также для постановки различных плавсредств у борта транспортных судов;

разворотное место, предназначенное для разворота судов при следовании к причалам и в обратном направлении:

внутренние судовые ходы, служащие для транзитного движении судов в порту и соединяющие отдельные бассейны;

рейды для отстоя транспортных судов в ожидании постановки к причалам и по другим причинам;

рейды для производства перегрузочных операций на акватории;

акватория, необходимая для постановки стационарных или оперативных боновых заграждений с целью локализации возможных разливов нефтепродуктов.

Указанные основные элементы акватории рекомендуется компоновать без взаимного совмещения, имея в виду создание условий для их нормального функционирования.

Кроме того, в пределах внешней акватории портов могут создаваться зоны предрейсового навигационного обслуживания судов, к которым относятся девиационный и радиодериационный полигоны, а также полигоны для определения маневренных элементов судна. Элементы полигонов и состав; используемых для их оборудования технических средств разрабатываются, строится и эксплуатируются специализированной организацией Главного Управления навигации и океанографии Министерства обороны по действующим методикам и нормам.

2.3.1.7. Подходные каналы следует проектировать в соответствии с Нормами Проектирования морских каналов (РД 31.31.47-88).

2.3.1.8. На акватории морского порта должны быть предусмотрены участки для базирования портового флота и, в надлежащих случаях, для стоянки служебно-вспомогательных судов пароходства, технического флота и плавсредств организаций, обслуживающих судоходство.

2.3.2. Входы в порт.

2.3.2.1. Под "входом" в порт понимается совокупность технических элементов, обеспечивающих единовременный вход (или выход) одного судна: входных ворот, примыкающего к ним участка подходного канала и входного рейда, т.е. элементов, влияющих на безопасность и продолжительность ввода и вывода судов.

Примечание: "Входные ворота" представляют собой расстояние в свету между чавами оградительных сооружений.

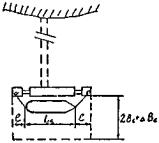

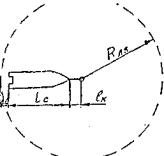

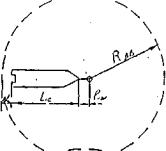

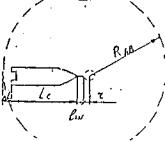

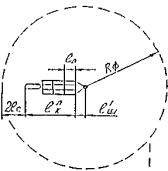

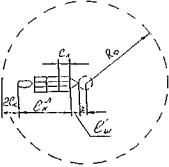

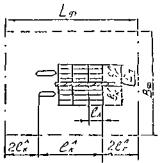

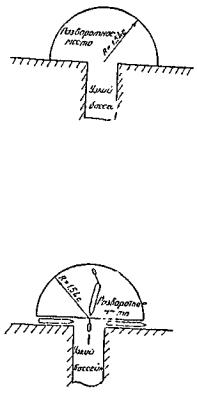

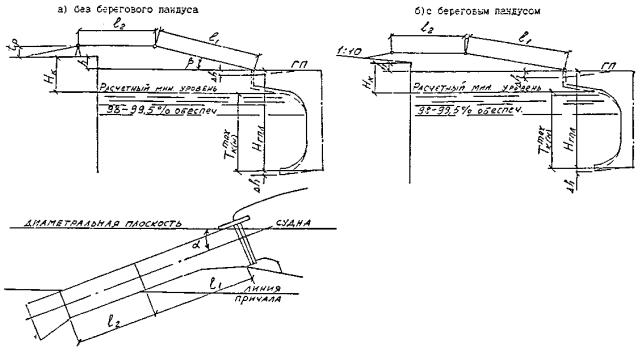

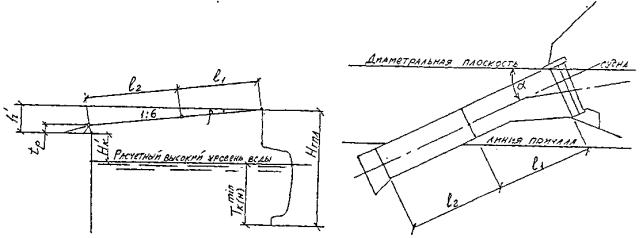

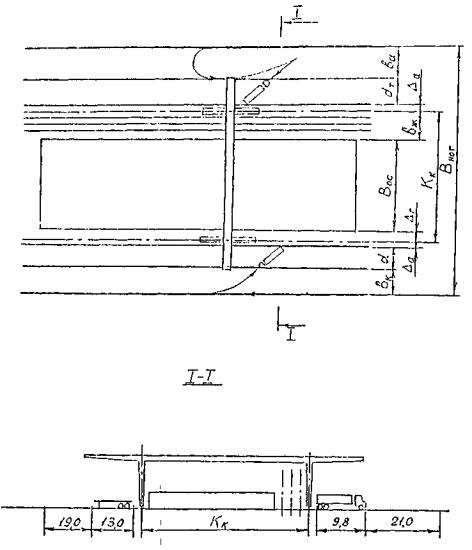

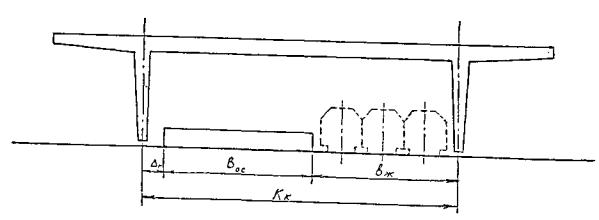

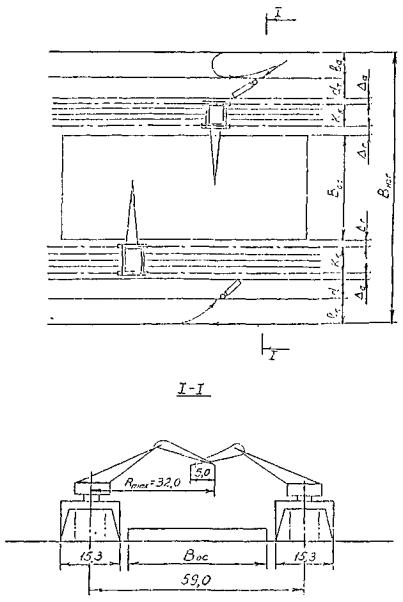

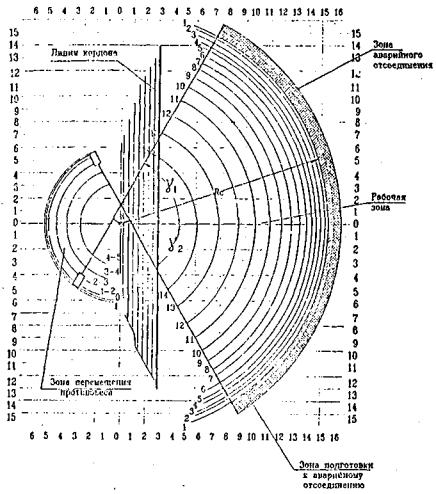

2.3.2.2. За навигационную ширину входа принимается ширина по нормали к оси входа в порт на навигационной глубине (рис. 1).

Навигационная ширина входа (при одностороннем движении судов) определяется для судна порожнем по формуле:

Bx = Bс(Bо·Kvw·Ka·Kvd + 1), (1)

где: Bx - навигационная ширина входа, м;

Bс - ширина расчетного судна, м;

Bо - относительная ширина маневровой полосы, которая определяется по табл. 7 в зависимости от скорости течения;

Kvw - коэффициент критерия управляемости, который определяется по табл. 8 в зависимости от скорости прохождения ворот порта;

Ka, Kvd - безразмерные коэффициенты, значения которых определяются по табл. 9 и 10.

|

Скорость течения, Vt, м/с |

Относительная ширина маневровой полосы, Bо |

|

0 |

3,08 |

|

0,2 |

3,10 |

|

0,4 |

3,41 |

|

0,6 |

3,73 |

|

0,8 |

4,10 |

|

1,0 |

4,70 |

|

1,2 |

5,34 |

|

Примечание: Vt = V't·sinq, где Vt - наблюдаемая максимальная скорость течения, q - курсовой угол течения. |

|

|

Скорость прохождении ворот порта, узлы |

Коэффициент критерия управляемости. Kvw |

|

4 |

1,05 |

|

6 |

1,00 |

|

8 |

1,01 |

|

|

0,5 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

2,5 |

3,0 |

3,5 |

4,0 |

|

Ka |

1,00 |

1,06 |

1,13 |

1,19 |

1,26 |

1,35 |

1,46 |

1,63 |

|

Примечание:

|

||||||||

|

Водоизмещение D тыс. т. |

5 |

10 |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

140 |

180 |

|

Kvd |

1,48 |

1,37 |

1,30 |

1,15 |

1,09 |

1,06 |

1,03 |

1,02 |

1,00 |

|

Примечания: 1. Ширина входа должна быть не менее длины расчетного судна (Lc). При наличии подходного канала ширина входа может быть уменьшена, но не должна быть менее величины 0,8Lc. 2. Ширина входа в порт, эксплуатируемого в период ледового режима, должна быть увеличена по сравнению с определенной по формуле (1) на 10 - 15%. 3. Максимальная ширина входа, исходя из условий создания достаточной защиты акватории от волнения, заносимости и льда устанавливается для каждого порта конкретно на основе выполнения необходимых исследований. |

|||||||||

2.3.2.3. Угол между осью входа в порт и общим направлением береговой линии на подходе к порту должен быть не менее 30°.

Направление оси входа должно составлять с направлением господствующих петров угол не более - 45°. Однако следует иметь ввиду, что при полном совпадении направления оси входа с направлением ветра управляемость судна ухудшается.

Вход в порт должен быть ориентирован так чтобы максимально препятствовать проникновению на огражденную акваторию льда и наносов а также способствовать выносу с акватории льда ветром, направленным из порта в открытое море.

2.3.2.4. Перекрытие входа в порт оградительным сооружением рекомендуется устраивать, если определенная по навигационным условиям ширина входа не обеспечивает необходимой запущенности портовой акватории от волнения или когда под действием сильных ветров может быть затруднен заход судов в порт.

Длину перекрытия, степень защищенности и условия входа необходимо проверять на гидравлической модели.

2.3.2.5. Ширину участка подходного канала, примыкающего к входным воротам, ;рекомендуется принимать равной ширине входа, а длину резной не менее, чем двум длинам расчетного судна.

2.3.2.6. При компоновке генплана следует рассматривать вопрос о необходимости устройства дополнительных входов в порт. Дополнительные входы в порт должны предусматриваться в следующих случаях:

при крупном перспективном судообороте, превышаемом пропускную способность одного входа;

по конкретным условиям компоновки порта, в частности с целью изоляции акватории нефтяной гавани или в силу специальных требований;

при наличии соответствующих факторов естественного режима, в частности при существенно различных направлениях сильных ветров и волнения, при значительных приливах (для уменьшения скорости течения масс воды), а также для выноса льда из акватории порта.

2.3.3. Входной рейд.

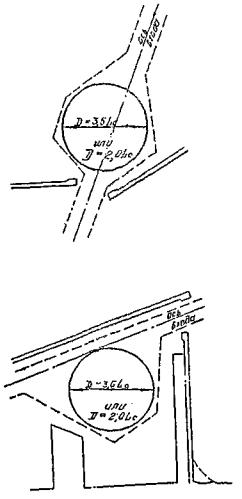

2.3.3.1. Входной рейд (маневровая зона) должен иметь такие размеры и плановое очертание, которые дают возможность при сильном ветре осуществлять любые маневры, требующиеся при входе или выходе судна из порта, в частности:

возможность гашения инерции входящего судна:

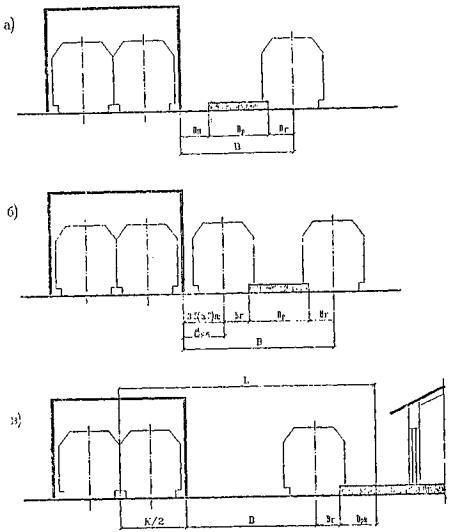

возможность разворота судна собственными средствами на требуемый угол по дуге циркуляции;